Faten Safieddine, la chasseresse d’ombres

- pierre-andré dupire

- 7 juin 2016

- 4 min de lecture

Paris, avril 2011

Grande dame à la longue chevelure noire et au nez aquilin, il y a chez Faten Safieddine quelque chose des femmes de la Renaissance italienne qui durent le rôle qu’elles jouèrent dans l’univers des arts et de la politique autant à leurs charmes qu’à leur intelligence, à leur souple ténacité, à leur esprit, à leur culture humaniste.

Artiste simple et sans emphase, spirituelle sans être mordante, d’humeur espiègle, curieuse et libre, elle ne craint pas d’exprimer des opinions audacieuses. Réaliste et pourtant assez candide pour pouvoir regarder le monde avec ingénuité, elle est décidée, infiniment adroite, au besoin impétueuse. Ce qui domine chez elle, c’est le contraire de la solennité, c’est la légèreté, la fantaisie. C’est l’esprit.

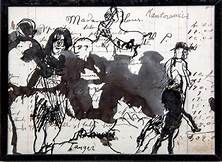

Née à Conakry, en Guinée, où vivaient alors ses parents, elle a connu très tôt l’internat au Liban, berceau de sa famille. Son œuvre reste marquée par cette éloignement précoce d’avec ses parents. Quand il est privé des soins maternels, l’être humain cherche à se mettre sous l’aile protectrice d’une autre divinité tutélaire. L’ombre peut en être une et constituer un berceau où continuer de grandir à l’abri des lumières trop crues et un refuge où se plonger avec l’espoir de retrouver quelque connivence perdue. Tout l’art de Faten Safieddine porte trace de cette quête. Il est complicité mouvante avec l’envers des choses.

Femme cosmopolite, Faten Safieddine est autant de Beyrouth où elle a fait ses études jusqu’au début de la guerre civile en 1975, que d’Abidjan où elle a obtenu une maîtrise d’archéologie, autant de Florence, que de Paris ou New-York pour avoir en ces villes étudié les Beaux-Arts et fréquenté les ateliers de gravure, notamment celui du newyorkais Robert Blackburn. Et, bien sûr, elle est du Maroc qu’elle choisit en 1985 pour y vivre après sa rencontre avec l’artiste Mohamed Melehi.

D’Assilah à Marrakech en passant par Casablanca et Rabat, Faten Safieddine déploie ses multiples facettes. Elle enseigne l’art et l’histoire de l’art, réalise des films documentaires sur les artistes et le patrimoine marocains, devient journaliste et critique d’art. Elle est partout, sauf sur les cimaises. En effet, elle n’avait plus exposé depuis 1982, dernière date de présentation de ses œuvres au Palais de l’UNESCO à Paris.

Être ainsi de partout, c’est aussi risquer de n’être nulle part et c’est sans doute pour cela que l’artiste éprouve le besoin lancinant de tenir son journal visuel. Elle y enregistre avec fébrilité, grâce à son appareil photo ou son téléphone portable, des images fugitives, scènes de rues, objets familiers, débusquant dans l’espace autour d’elle ce que nul autre n’y voit. Il faut l’observer quand, tel un fauve à l’affut, elle s’arrête soudain, happée par des jeux d’ombre et de lumière à l’appel desquels elle ne sait résister.

Au pensionnat déjà, la nuit, les essaims de phalènes dans le halo des réverbères et les silhouettes mobiles et déformées que les phares des voitures faisaient apparaître sur les murs enfiévraient son imagination. C’est d’ailleurs souvent au crépuscule que l’espace devient pour elle un écrin de figures qui s’embrasent. Le crépuscule nourrit les ombres, les fait croître et s’allonger, courir au ras du sol, se diffracter sur le fût sombre des arbres, sur les chemins ou les murs. C’est à cette heure irrésolue que l’envers des choses apparaît, que les objets perdent leur consistance, que les reflets se multiplient, et « font de l’écorce du monde un vaste drame mouvant »[1]

Faten Safieddine égare ainsi le visiteur dans une prolifération de miroitements qui induisent des illusions optiques et une interrogation permanente sur ce qu’il contemple. Plusieurs interprétations s’offrent toujours à lui. Un même contour enferme plusieurs choses. Tout est dédoublement, fractionnement, ambiguïté. Le doute règne en permanence : formes irrésolues, images intriquées. Que décider ? Que suivre ? On est face à une rumeur qui se nourrit de ses propres échos. L’art de Faten Safieddine est un art de l’hypothèse.

Techniquement, la photographe utilise les ressources de l’informatique comme on use des armes de la peinture. Elle sature ses teintes pour convoquer les sentiments, accentue les contrastes qui dramatisent les scènes, rend plus dense la matière qui reprend ses droits comme la couleur pouvait sourdre des toiles des peintres fauves. Les formes apparaissent émancipées de la tutelle des objets et du corps et libérées du pacte qui les y unissait.

Nous portons tous en nous un enfant ayant précocement tété l’ombre et l’ayant d’abord recrachée comme une menace trop amère, effrayé par son goût de ténèbres. Mais qui n’a pas tenté de l’apprivoiser, s’amusant à faire apparaître les formes les plus variées dans les pli d’un drap tendu devant les rayons d’une lampe, dans les motifs projetés sur les murs d’une chambre par les feux des voitures, dans les tâches d’encre répandues entre deux feuilles de papier ou dans les nuages changeants. Nous sommes ainsi faits qu’il nous faut du solide là où règne l’évanescent. Fils de la nuit, nous aspirons à la lumière et au dévoilement du monde obscur.

Ici, l’artiste nous laisse suspendus devant l’indéfinissable. Nous pouvons craindre de nous perdre devant les démultiplications de reflets que ses photographies renvoient et refuser de nous y laisser prendre. Mais nous pouvons aussi percevoir l’écho de notre propre pluralité, les miroitements de nos mondes internes, nous sentir conviés à approfondir leur mystère intime, accepter de nous défaire de nos certitudes et passer le seuil de l’ombre.

Alors nous sentons-nous inclus avec elle dans une même communauté d’intérêts, communauté réduite aux aguets, pourrait-on dire en jouant des mots pour mieux dire qu’elle nous confronte à nos propres ténèbres, à la résolution de notre propre énigme.

Pierre-André Dupire

Exposition au Café Signes, 14, avenue Jean Moulin, 75015 Paris / du 24 mai au 31 juillet 2011

[1] Elie Faure. Histoire de l’Art. L’art moderne

Commentaires