Le musée d’art contemporain de Rabat tient-il ses promesses ? Rabat / Maroc

- pierre-andré dupire

- 29 nov. 2016

- 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 2 déc. 2019

Marrakech, 18 novembre 2016

Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat (MMVI) a été inauguré en octobre 2014. On attendait depuis longtemps cet événement et j’étais curieux de découvrir ce bâtiment que plusieurs visites dans la ville ne m’avaient pas encore permis de visiter. Si cette lacune est enfin comblée, je le suis moi-même beaucoup moins. “L’art ne dort pas toujours bien dans les lieux qu’on lui prépare”, disait Jean Dubuffet. En l’occurrence, ni les lieux, ni ce que qu’ils abritent ne me semblent à la hauteur des enjeux de ce projet dont on trouvera une description complète dans l’article qui lui est consacré sur Wikipedia. (1)

Sur le plan architectural, on a voulu intégrer la construction dans le tissu et le patrimoine urbains et cru bon de s’appuyer sur la tradition hispano-mauresque. On a donc décliné les éléments formels qui la caractérisent : arcades, patio intérieur, ornements géométriques. Ainsi conçu, le bâtiment rappelle les édifices institutionnels construits à l’époque coloniale. Pour la première grande réalisation muséale dédiée à l’art contemporain depuis l’indépendance du Maroc, c’est là un paradoxe. Quel dommage que la commande publique n’ait pas autorisé plus d’audace en permettant l’affirmation d’une écriture résolument moderne, exprimant clairement la vocation des lieux et affirmant leur contemporanéité.

On peut comprendre que l’architecte n’ait pas voulu céder aux tendances de l’architecture-objet (2) et affirmer le musée lui-même comme œuvre d’art. Les réalisations internationales prestigieuses qui ont choisi cette voie (le MuCEM de Marseille, le Guggenheim de Bilbao ou la Fondation Louis Vuitton à Paris) attirent aujourd’hui davantage les touristes curieux que les amateurs d’art. Mais si MMVI a ainsi renoncé au spectaculaire et à toute audace esthétique susceptible de concurrencer les œuvres qu’il abrite, est-il pour autant à leur service ?

Répondre à cette question, c’est interroger les fonctions d’un musée. Selon le modèle défini par la Reinhardt Académie d’Amsterdam, celles-ci concernent la préservation patrimoniale (acquisitions, conservation, gestion des collections) la recherche, et la communication, laquelle inclut l’exposition des œuvres et l’éducation du public. Sur tous ces plans, MMVI prétend satisfaire aux normes internationales et l’article de Wikipedia s’en fait l’écho en précisant ses missions fondamentales :

Contribuer au référencement, à la connaissance, à la conservation et à la promotion du patrimoine artistique moderne et contemporain au Maroc en y intéressant des publics divers et variés

Soutenir la jeune création

Susciter de nouvelles manières d’éveiller et d’éduquer le regard sur les œuvres

Aider la recherche scientifique dans le domaine artistique et améliorer la connaissance de l’histoire de l’art du pays ainsi que le fonctionnement poïétique (3) des pratiques artistiques et leur réception.

Je ne saurais dire comment MMVI s’acquitte de la préservation du patrimoine et de la recherche mais ma visite m’amène à formuler quelques remarques sur la communication du musée et les moyens qu’il s’est donnés pour éveiller et éduquer la sensibilité artistique du public.

L’interface entre MMVI et son environnement peut laisser penser que l’établissement organise au mieux les rapports entre les œuvres et les visiteurs. Les murs extérieurs du musée sont en effet le support d’immenses fresques qui reproduisent des œuvres d’artistes marocains majeurs : Chaïbia, El Glaoui, Kacimi, Gharbaoui et Melehi. Bien que les couleurs soient un peu défraichies, il y a dans cette façade chromatique un appel évocateur, une invitation à en savoir plus. Hélas, une fois les portes de verre franchies, les lieux se dérobent. Nul avant-goût de l’aventure visuelle à laquelle le visiteur s’attend. Dans le vaste atrium intérieur, il oublie qu’il est dans un musée et retrouve les réflexes de l’administré face au fonctionnaire. Car rien n’indique que le lieu est dédié à l’art : aucune œuvre, aucune sculpture si ce n’est, très en recul, au pied d’un escalier. Disons-le nettement : l’architecture de cet espace témoigne contre les objectifs d’appropriation et d’émancipation culturelles du musée et les lieux mériteraient d’être réorganisés. Des œuvres, y compris monumentales, pourraient y être installées. L’accueil pourrait être amélioré et le personnel doté de moyens lui permettant de répondre aux sollicitations du public (plan, guide, signalétique adaptée) ou de ressources humaines qualifiées. L’amateur d’art se sentirait ainsi plus à l’aise. En l’état, c’est-à-dire égaré, il lui faut interroger le gardien pour savoir où se trouvent les collections.

Le 1er étage accueille la collection d’art moderne et la galerie contemporaine alors que le sous-sol est dédié à la jeune création.

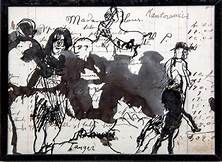

La scénographie retenue pour la collection d’art moderne est décevante à bien des égards. On se perd dans une suite de salles sans réel fil conducteur permettant de se repérer dans le dédale des cimaises. Certains cartels de présentation des œuvres sont de travers. L’un d’entre eux attribue à Chaïbia un tableau de Fatima Hassan. On voit se côtoyer les artistes les plus grands et des peintres mineurs entre lesquels on n’a pas osé faire de distinguo. Comment espérer qu’un sens quelconque et une claire vision des valeurs esthétiques émergent d’un tel fatras. Est-ce ainsi qu’on suscite de nouvelles manières d’éveiller et d’éduquer le regard sur les œuvres ? On a bien disposé ça et là quelques grands panneaux explicatifs résumant de manière sommaire les grands moments de l’histoire de l’art moderne marocain. Mais le visiteur gagnerait à être mieux accompagné dans sa découverte. Il comprendrait mieux comment la peinture figurative a peu à peu cédé devant la recherche d’identité culturelle, comment quelques pionniers se sont révoltés contre la peinture néo-orientaliste, comment l’art a contribué à l’essor culturel du pays. Quant au visiteur marocain, il aurait ainsi une plus grande conscience de lui-même, comprendrait mieux ce qu’il est et ce qu’est le monde. Il y a donc là une urgence : MMVI doit s’attacher à développer d’autres moyens de médiation et d’autres axes de lecture et d’approche pour développer la subjectivité des visiteurs.

Dans les galeries dédiées à l’art contemporain, la sélection est loin d’être exhaustive. Il serait bon que des espaces spécifiques soient dédiés à la sculpture, sous représentée, ainsi qu’aux arts graphiques. L’atrium ainsi que les abords du musée pourraient notamment accueillir davantage de sculptures.

Dans les espaces dédiés à la jeune création, l’exposition Catalogue déraisonné présente une rétrospective du travail de Faouzi Laatiris, artiste de Tetouan. Faouzi Laatiris est âgé de 58 ans. On voit par là que l’art permet de rester jeune. Peut-être le musée estimera-t-il bientôt nécessaire de créer un espace dédié à la très jeune création. Les installations le Laatiris collent bien aux volumes bruts du sous-sol au dessus desquels courent les conduits de ventilation. On n’a plus honte aujourd’hui d’exposer dans ces lieux dédiés aux installations techniques des bâtiments. La machine Beaubourg est passée par là. On s’est habitué à voir coexister dans un même espace tuyauteries et installations artistiques. D’autant plus lorsque ces dernières se donnent pour objet le recyclage d’objets de notre environnement et le questionnement des rapports que nous entretenons à celui-ci. Il y a dans l’approche de Laatiris une ironie subersive et un désordre qui s’accommodent bien des lieux. A peine regrette-t-on de voir en fond de salle des caisses à demi-ouvertes dont la présence introduit un doute dans l’esprit du visiteur qui se demande si ce déballage relève encore de l’exposition où s’il ne fait que traduire la négligence des responsables de l’entretien.

Au total, cette première visite m’a d’autant plus déçu que je savais que le musée du Louvre avait fait accompagné l’ouverture du musée. Je m’attendais donc à y voir une trace plus manifeste des savoirs-faire de l’institution française, notamment en terme de programmes de médiation dans les divers espaces d’exposition.

A l’actif du musée, on peut mettre le développement d’ateliers pour les enfants (exploration plastique, contes et histoires populaires). Mais il serait souhaitable qu’il développe des activités destinées à toucher des publics plus divers et élabore une politique hardie d’éducation artistique et culturelle. A cet égard, il est regrettable que la librairie ne fonctionne pas et que la communication mise en place sur Internet soit si peu étoffée. On retrouve sur le site du musée (4) les grands principes énoncés sur Wikipedia, une présentation de l’exposition temporaire en cours, mais rien sur les activités proposées en direction des enfants ou sur les conférences. Pour les découvrir, il faut se rendre sur la page Facebook du musée.(5)

Toutes ces remarques ne font, je l’espère, que refléter des péchés de jeunesse. MMVI a refusé d’être un musée spectacle. Souhaitons qu’il sache progressivement devenir une machine à exposer selon l’expression de Le Corbusier. Pour cela, il lui faudra soigner sa communication, c’est-à-dire développer son propos, améliorer la présentation des expositions et s’attacher aux attentes du public (des publics) et à son confort. En un mot, savoir développer son rôle de médiateur culturel.

Pierre-André Dupire

(2) Les citations en italiques sont extraites du wiki indiqué.

(3) Poïetique : qui concerne l’étude des processus de création et de production artistiques

Commentaires